“भाजपा अध्यक्ष चयन: संघ ने माना मोदी का अंतिम फैसला”

"भाजपा अध्यक्ष चयन में आरएसएस का पीछे हटना: मोदी का वर्चस्व और संगठन-सत्ता का नया संतुलन"

पूनम शर्मा

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बीच शक्ति-संतुलन, निर्णय-प्रक्रिया और नेतृत्व के चयन की राजनीति को उजागर करता है। सतह पर चाहे संबंध सामान्य दिखें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चयन और संगठन पर प्रभाव को लेकर अंदरूनी खींचतान लंबे समय से मौजूद रही है।

1. मोदी और भागवत के रिश्तों की वास्तविकता

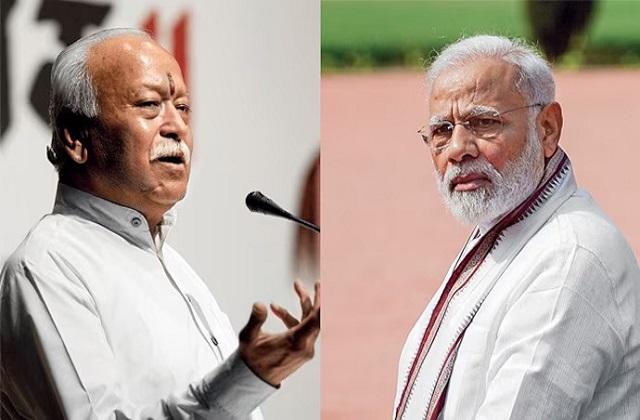

मीडिया में कई बार यह धारणा बनाने की कोशिश होती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच गंभीर मतभेद हैं, लेकिन वस्तुतः यह पूर्ण टकराव का मामला नहीं है। विचारों में समय-समय पर असहमति स्वाभाविक है, लेकिन वैचारिक धरातल पर दोनों एक ही राष्ट्रवादी सोच और सांस्कृतिक एजेंडे से जुड़े हैं। कुछ अवसरों, जैसे हरिद्वार के भाषण विवाद, ने अस्थायी दूरी जरूर पैदा की, परंतु यह स्थायी टकराव में नहीं बदली।

2. शक्ति-संतुलन और दो पावर सेंटर का खतरा

राजनीति में जब भी दो समानांतर शक्ति-केंद्र बनते हैं, टकराव की संभावना बढ़ जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर यही मूल मुद्दा रहा—क्या अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री से सीधा टकराव ले, या ऐसा जो संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखे? मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अध्यक्ष समन्वयकारी हो, जिससे सरकार और संगठन दोनों में तालमेल बना रहे और संघ के साथ संवाद भी सहज रहे।

3. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में दखल का प्रश्न

संघ और भाजपा के बीच लंबे समय से यह परंपरा रही है कि संगठनात्मक पदों पर संघ की राय महत्त्व रखती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद, जब भाजपा का आंकड़ा घटा, संघ ने अवसर देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन और सरकार के निर्णयों में अधिक हस्तक्षेप की कोशिश की। संघ के अपने कुछ नाम थे, जबकि सरकार की ओर से अलग नाम प्रस्तावित थे। यह गतिरोध इस बहस का केंद्र था।

4. ‘ऑपरेशन सिंदूर ’ और मोदी की लोकप्रियता का असर

मोदी की नेतृत्व क्षमता और निर्णायक फैसलों—जैसे ‘ऑपरेशन सिद्धू’—ने यह साबित किया कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता और निर्णय-क्षमता अब भी अडिग है। 240 सीटों पर आने के बावजूद, मोदी की व्यक्तिगत ब्रांड वैल्यू और जनसमर्थन में कमी नहीं आई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई संगठनात्मक दबाव कमजोर नहीं कर सकता।

5. ऐतिहासिक उदाहरण और संघ की सीख

संघ के लिए उत्तर प्रदेश (1990 के दशक) और गुजरात (2007) के अनुभव सबक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को हटाने के राजनीतिक नुकसान से भाजपा को 26 साल तक पूर्ण बहुमत नसीब नहीं हुआ। गुजरात में भी 2007 में मोदी को कमजोर करने की कोशिश असफल रही। इस इतिहास ने संघ को यह समझा दिया कि अत्यधिक लोकप्रिय नेता को चुनौती देने से संगठन को नुकसान होता है।

6. अंतिम सहमति—प्रधानमंत्री का वर्चस्व

अब संघ ने यह स्वीकार कर लिया है कि संगठन और सरकार में बड़े फैसले—राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति—प्रधानमंत्री की इच्छा से होंगे। संघ अपनी ओर से नाम या प्रतिक्रिया नहीं देगा। यह एक रणनीतिक पीछे हटना है, ताकि भाजपा और सरकार, दोनों में स्थिरता बनी रहे और मतदाताओं में गलत संदेश न जाए।

7. व्यावहारिक राजनीति और मतदाता की प्राथमिकता

संघ और भाजपा, दोनों समझते हैं कि संसदीय राजनीति में अंतिम ताकत मतदाता के पास है। इस समय भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जितना वोट खींच सके। इसलिए, संगठनात्मक शक्ति के बजाय जनसमर्थन के आधार पर मोदी को निर्णायक अधिकार देना ही व्यावहारिक रास्ता है।

8. आने वाले बदलावों का संकेत

प्रधानमंत्री अब मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी में हैं। इससे कुछ नेताओं की ताकत बढ़ेगी और कुछ की घटेगी। संघ और भाजपा, दोनों इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जरूरी है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का विवाद, दरअसल, भाजपा और संघ के बीच शक्ति-सीमा तय करने का एक अहम मोड़ है। मोदी की लोकप्रियता, निर्णायक नेतृत्व और जनसमर्थन ने उन्हें संगठनात्मक राजनीति से ऊपर का स्थान दिला दिया है। संघ का पीछे हटना न सिर्फ मोदी के वर्चस्व को मान्यता देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भाजपा में निर्णय-प्रक्रिया अब लगभग पूरी तरह प्रधानमंत्री के हाथ में है। इस बदलाव से भाजपा की आंतरिक राजनीति में टकराव कम होगा, लेकिन शक्ति का केंद्रीकरण और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा।