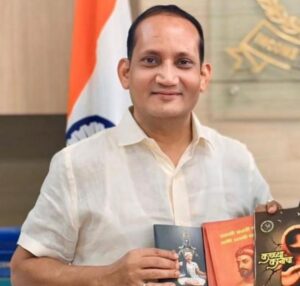

अजय कुमार केशरी

ऐसी धारणा लंबे समय तक प्रचलित रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी आपदा का परिणाम था, किंतु यह मत अब ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः उचित नहीं माना जाता। उपलब्ध पुरातात्त्विक और पर्यावरणीय प्रमाणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण या एक साथ घटित घटनाओं से नहीं हुआ। जलवायु परिवर्तन और मानसून की अनियमितता ने कृषि उत्पादन को धीरे-धीरे प्रभावित किया, जबकि नदियों के मार्ग परिवर्तन, विशेषकर घग्गर–हकरा प्रणाली के कमजोर पड़ने, से अनेक बसावटों की स्थिरता प्रभावित हुई। व्यापारिक नेटवर्क भी अचानक समाप्त नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ शिथिल होता गया, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। इसके साथ ही संसाधनों पर बढ़ते दबाव और शहरी जीवन की आंतरिक सीमाओं ने संकट की परिस्थितियों में प्रभावी अनुकूलन को कठिन बना दिया। परिणामस्वरूप जनसंख्या का क्रमिक विस्थापन हुआ और बड़े शहरी केंद्रों के स्थान पर छोटे ग्रामीण बसाव विकसित हुए। अतः सिंधु घाटी सभ्यता का अंत अचानक विनाश नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर सक्रिय हुए बहु-कारणीय प्रभावों से उत्पन्न एक धीरे-धीरे घटित ऐतिहासिक परिवर्तन था।

सिन्धु घाटी सभ्यता का अंत इतिहास में अचानक हुई किसी तबाही की तरह नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे समय के साथ धीरे-धीरे हुए ऐसे रूपांतरण के रूप में समझना चाहिए जिसमें एक उन्नत शहरी संस्कृति ने अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं किया बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को पुनर्गठित किया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, चनहुदड़ो, रंगपुर, सोथी, कोट दीजी तथा कई अन्य पुरास्थलों के उत्खनन यह संकेत देते हैं कि यह सभ्यता एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर था। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद यह धीरे-धीरे विघटित होने लगी। यह विघटन किसी एक घटना या शक्ति के कारण नहीं बल्कि कई आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ जिनमें जलवायु परिवर्तन, नदी प्रणालियों में बदलाव, कृषि संकट, व्यापार का टूटना, संसाधनों का क्षय, शहरी जीवन की सीमाएँ और सामाजिक ढांचों का संक्रमण प्रमुख थे। इस सभ्यता का अंत न तो अचानक दुर्घटना था और न ही विनाश की कोई एकल घटना बल्कि यह एक क्रमिक संक्रमण था जिसमें एक शहरी तंत्र धीरे-धीरे ग्राम्य संस्कृति में बदल गया।

सिन्धु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदियाँ सिंधु और सरस्वती इसके उद्भव और विकास की रीढ़ मानी जाती हैं। सरस्वती नदी, जिसे आज घग्गर-हकरा के नाम से देखा जाता है, प्राचीन काल में एक शक्तिशाली जलधारा रही होगी। भूगर्भीय अध्ययनों और उपग्रह चित्रणों से यह स्पष्ट होता है कि टेक्टोनिक परिवर्तनों तथा हिमालयी जल स्रोतों के दिशा परिवर्तन के कारण यह नदी लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास सूखने लगी। जब नदी का प्रवाह कमजोर हुआ, तो जलस्रोतों पर आधारित कृषि, व्यापार और बसावट का ढांचा चरमरा गया। कई पुरास्थलों जैसे कालीबंगन और राखीगढ़ी के अंतिम स्तरों में सूखे की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जहाँ-जहाँ यह नदी बहती थी, वहाँ की मिट्टी की नमी और उर्वरता घटने लगी। इसी प्रकार सिंधु नदी के मार्ग में हिमालयी ग्लेशियरों के उतार-चढ़ाव और मानसून के बिगड़ने से अनियमितता बढ़ी। यह परिवर्तन अचानक नहीं थे, लेकिन इनके प्रभाव धीरे-धीरे व्यापक होते गए। जब कृषि की उत्पादकता कम हुई और जल की उपलब्धता घटी, तो बड़े शहरी केन्द्रों को बनाए रखना कठिन होता गया।

सूखे के साथ-साथ बाढ़ भी इस सभ्यता के अंत में एक कारक रही। मोहनजोदड़ो में खुदाई से प्राप्त अवशेषों में कई बार बाढ़ आने और उनके ऊपर बार-बार निर्माण होने के प्रमाण हैं। बाढ़ और सूखे का यह विरोधाभासी चक्र इस बात का संकेत देता है कि जलवायु अस्थिर हो चुकी थी। जब नदी बेकाबू होती थी, तो निचले शहर जलमग्न हो जाते थे, और जब वर्षा अभाव में होती थी तो सूखे की मार पड़ती थी। इस असंतुलन से नगर नियोजन के लिए आवश्यक पूर्वानुमान की क्षमता टूटने लगी। धोलावीरा में जलाशयों और बांधों की व्यवस्था के चिह्न मिले हैं, जो बताते हैं कि लोग बदलती परिस्थिति का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद स्थायित्व संभव नहीं रह गया।

अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो सिन्धु सभ्यता मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से समुद्री व थलीय व्यापार करती थी। लोथल एक प्रमुख पत्तन नगरी थी जहाँ गोदी, गोदाम, मोतियों की कार्यशालाएँ और व्यापारिक मंडियाँ थीं। लेकिन जब जलवायु बदलने लगी और नदियाँ अपना मार्ग बदलने लगीं, तो व्यापारियों को संपर्क मार्ग खोने पड़े। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिले मेलुह्हा (हड़प्पा क्षेत्र) तक आने वाले जहाजों का उल्लेख 2000 ईसा पूर्व तक घटता हुआ मिलता है। व्यापार कमजोर होने से संसाधनों का आना-जाना कम हुआ और इससे शहरी जीवन की ऊर्जा थमने लगी। जो नगर धातु, मोती, शंख और कपड़े के व्यापार पर टिका था, उसका आधार हिल गया।

सामाजिक ढांचे की बात की जाए तो यह सभ्यता अत्यधिक संगठित थी लेकिन केंद्रीकृत सत्ता की अनुपस्थिति में यह किसी एक नाभिक पर नहीं टिकी थी। यहाँ कोई विशाल महल या सैनिक छावनी नहीं मिली। इसका शासन स्थानीय निकायों, कारीगर समाजों और व्यापारिक समूहों के सहयोग पर आधारित था। नगर नियोजन, जल निकासी, अनाज भंडार, समान नाप-तौल और मानकीकृत ईंटें इस सभ्यता की विशेषता थीं। लेकिन जब संसाधन घटने लगे, तो यही विकेन्द्रीकृत व्यवस्था विखंडन का कारण भी बनी। लोग छोटे-छोटे समूहों में बंटकर उन क्षेत्रों में चले गए जहाँ संसाधनों की न्यूनतम उपलब्धता थी।

धार्मिक प्रतीकों के स्तर पर भी परिवर्तन दिखाई देता है। पशुपति-मुहर, मातृदेवी की प्रतिमाएँ, पवित्र वृक्ष, स्वस्तिक, ध्यान मुद्रा वाली आकृतियाँ और अग्निकुण्ड जैसे प्रतीक बाद की संस्कृतियों में भी बचे रहे। इसका अर्थ है कि लोग गायब नहीं हुए बल्कि उनके धार्मिक विचार और प्रतीक परिवर्तित रूप में नए समाजों में समाहित हो गए। गुजरात क्षेत्र में मातृदेवी की पूजा आज भी लोकपरंपरा का हिस्सा है और बहुत से प्रारंभिक शिव रूप और लिंग प्रतीक भी हड़प्पाई मुहरों से मिलती-जुलती आकृतियों में पाए जाते हैं। खुदाई में छोटे-छोटे अग्निकुण्ड मिले हैं, जो वैदिक यज्ञ स्थल जैसी संरचना के पूर्वरूप माने जाते हैं। यह सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमुख प्रमाण है।

अब अगर जनसंख्या विस्थापन की बात करें तो पुरातत्त्वविदों के अनुसार पतन के समय आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिंधु और घग्गर-हकरा घाटी से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और मध्य गंगा क्षेत्र तक हरप्पा-उत्तर संस्कृतियों की छाप दिखाई देती है। राजस्थान के रंगमहल, आहड़ और गणेश्वर-जलियान संस्कृतियों में हरप्पाई मिट्टी के बर्तनों की छाप, मणिकाम, तांबे के औज़ार और चूड़ियों के प्रयोग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसी तरह पंजाब के कोट दीजी और अमरी स्थलों में संक्रमणकालीन परतें मिली हैं, जो संकेत देती हैं कि लोगों ने शहर छोड़कर पास के इलाकों में छोटी बस्तियाँ बसाईं। कभी-कभी वे पुराने शहर के भीतर ही एक छोटे क्षेत्र में सिमटकर रहने लगे।

ग्रामीणकरण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आती है। पतन के अंतिम चरण में बड़े नगर गायब नहीं हुए बल्कि उनके आसपास की छोटी बस्तियाँ मजबूत हो गईं। राखीगढ़ी, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में अंतिम आवासीय परतों में निर्माण कार्य सरल और असंगठित हो जाता है। बड़ी इमारतों की जगह छोटे घर, गलियाँ और घास-फूस या कच्ची ईंटों के निर्माण मिलने लगते हैं। यह संकेत है कि जनसंख्या घनीभूत होकर छोटे इकाइयों में बंट गई और संसाधन सीमित हो गए। लोथल के आसपास छोटे गाँवों के अवशेष यह बताते हैं कि व्यापारी और कारीगर तटीय नगर छोड़कर भीतर की ओर चले गए और छोटे समुदायों में बस गए।

सांस्कृतिक निरंतरता का सबूत यह भी है कि वैदिक और उत्तरवैदिक ग्रंथों में वर्णित ग्राम जीवन, कृषिपद्धति, पशुपालन, सिंचाई, मिट्टी के बर्तनों का आकार, खिलौना बैलगाड़ियाँ और धार्मिक प्रतीकों में हरप्पाई छवियाँ दिखाई देती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोग उन्हीं हरप्पाई जनसमूहों का सांस्कृतिक रूपांतरण थे जो धीरे-धीरे पंजाब, हरियाणा और गंगा-यमुना क्षेत्र में फैल गए। भाषाई दृष्टि से भी दक्षिण भारत की प्रारंभिक द्रविड़ और उत्तरी भारत की प्रारंभिक इंडो-आर्य भाषाओं में कुछ समान शब्दावली ऐसे मिले हैं जिन्हें हड़प्पाई सांस्कृतिक मेल का चिन्ह माना जा सकता है।

आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो कभी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, वह अब लगभग खारिज माना जाता है क्योंकि किसी बड़े संघर्ष या नगरों को जलाकर नष्ट किए जाने के प्रमाण नहीं मिले। कंकालों का विश्लेषण यह नहीं दर्शाता कि व्यापक हिंसा हुई थी। कुछ असामान्य मृत्यु के संकेत मिले हैं, लेकिन वे महामारी, अकाल, प्राकृतिक घटनाओं या आंतरिक संघर्ष के भी हो सकते हैं। आनुवंशिक अध्ययनों ने भी यह सिद्ध किया है कि भारतीय जनसंख्या का निर्माण लम्बे कालखंड में सांस्कृतिक सम्मिश्रण से हुआ, न कि अचानक आक्रमण से।

लेटर हरप्पन चरण को विशेषज्ञ तीन भागों में बाँटते हैं—झुंझुनू, सिरावल और रंगपुर परंपराएँ। झुंझुनू शैली राजस्थान और हरियाणा में दिखती है; सिरावल परंपरा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाती है; रंगपुर परंपरा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई गई है। यह क्षेत्रों का फैलाव दिखाता है कि लोग सभ्यता के केंद्र छोड़कर चारों दिशाओं में गए और नई बस्तियाँ बसाईं। दक्षिण की ओर धोलावीरा और कच्छ के ग्रामीण स्थलों में जो सांस्कृतिक परतें मिली हैं, वे दर्शाती हैं कि यहाँ के लोग जीवित रहे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जीवन ढालते रहे।

जलवायु के परिवर्तन का सामाजिक और आहार संबंधी प्रभाव भी देखा गया। प्रारंभिक हड़प्पा काल में गेहूँ, जौ, तिल और चना जैसे खाद्य पदार्थ अधिक प्रचलित थे, लेकिन अंतिम चरण में चावल और बाजरे के प्रमाण बढ़ जाते हैं। यह इंगित करता है कि लोग मानसून आधारित कृषि की ओर बढ़े और गंगा घाटी की ओर स्थानांतरित हुए, जहाँ वर्षा अधिक होती थी। इससे यह भी पता चलता है कि जनसंख्या पूरी तरह नष्ट नहीं हुई बल्कि अनुकूल स्थानों पर जाकर जीवित रही।

धर्म और समाज की बात करें तो पशुपति जैसी आकृतियों और मातृदेवी के प्रतीकों की निरंतरता बाद के शिव और शक्तिपंथ में देखी जा सकती है। अग्निकुण्ड और यज्ञ जैसे प्रतीक वैदिक काल में प्रबल रूप से विकसित हुए। मूर्तिकला शैली में स्त्री प्रतिमाएँ, नृत्यांगना की आकृति और पुरुष मोहरों पर दिखाई देने वाली पोशाकें भारतीय लोकसंस्कृति के कई हिस्सों में लंबे समय तक जीवित रहीं। यह संकेत देता है कि शहरी ढांचा भले टूट गया हो, लेकिन सांस्कृतिक ताना-बाना आगे बढ़ता रहा।

लगभग 2300–2000 ई.पू. के बीच उत्तर–पश्चिम भारत और सिंध क्षेत्र में पर्यावरणीय अस्थिरता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनमें मानसून की तीव्रता में कमी और बढ़ती शुष्कता शामिल थी, जिसका प्रभाव घग्गर–हकरा (संभावित सरस्वती) नदी प्रणाली तथा सिंधु की सहायक नदियों पर पड़ा। कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी जैसे स्थलों पर अंतिम हड़प्पा स्तरों में अग्नि-वेदियों का परित्याग, कुओं के सूखने और कृषि अवशेषों में गिरावट देखी जाती है, जो कृषि संकट की ओर संकेत करता है। लगभग 2000–1900 ई.पू. के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नियोजित सड़कों, पकी ईंटों, मानकीकृत भारों तथा सुदृढ़ नालियों का क्रमिक ह्रास स्पष्ट है, साथ ही शिल्प उत्पादन में विविधता और गुणवत्ता में कमी आती है। व्यापारिक साक्ष्यों में भी परिवर्तन दिखाई देता है, लाल सागर और मेसोपोटामिया से संपर्क कमजोर पड़ता है, जबकि आंतरिक, स्थानीय विनिमय पर निर्भरता बढ़ती है। इसी काल में जनसंख्या का पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण की ओर पुनर्वितरण हुआ, जहाँ रोपड़ (पंजाब), हुलास (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), रंगपुर (सौराष्ट्र), प्रभास पाटन (गुजरात) और दैमाबाद (गोदावरी घाटी) जैसे स्थलों पर 1900–1300 ई.पू. के बीच उत्तर-हड़प्पा/क्षेत्रीय संस्कृतियाँ उभरती हैं। इन स्थलों पर मृद्भांड शैलियों की निरंतरता, तांबे के औजार, मनके निर्माण और कृषि फसलों के प्रमाण मिलते हैं, परंतु बड़े नगरों जैसी केंद्रीकृत योजना अनुपस्थित रहती है। उल्लेखनीय है कि किसी व्यापक हिंसक विनाश, सामूहिक कब्रों या युद्ध के स्तरों के प्रमाण नहीं मिलते, जिससे यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का अंत अचानक पतन नहीं बल्कि पर्यावरणीय दबावों, आर्थिक पुनर्संरचना और सामाजिक अनुकूलन के माध्यम से हुआ एक क्रमिक और सतत परिवर्तन था। सिंधु सभ्यता का अंत किसी एक विनाशकारी घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदी प्रणालियों में बदलाव, कृषि एवं व्यापारिक संकट तथा सामाजिक पुनर्संरचना के कारण हुआ एक क्रमिक ऐतिहासिक रूपांतरण था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल और अन्य स्थलों से प्राप्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि शहरी जीवन के क्षय के साथ-साथ ग्रामीण संस्कृतियों का विस्तार हुआ और सांस्कृतिक परंपराएँ नए रूपों में आगे बढ़ीं। धार्मिक प्रतीकों, कृषि पद्धतियों और सामाजिक व्यवहारों में दिखाई देने वाली निरंतरता इस बात की पुष्टि करती है कि यह सभ्यता समाप्त नहीं हुई, बल्कि परिवर्तित होकर भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की संस्कृतियों में समाहित हो गई। इस प्रकार, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पतन की कथा नहीं, बल्कि अनुकूलन, संक्रमण और सांस्कृतिक निरंतरता की प्रक्रिया का द्योतक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सिन्धु घाटी सभ्यता का अंत मिटने की कहानी नहीं बल्कि बदलने की यात्रा है। जब जलवायु, नदियों और अर्थव्यवस्था ने शहरी जीवन को जारी रखना कठिन बना दिया, तो लोगों ने नए समाधान खोजे। वे गाँवों में बस गए, अपने उपकरण और परंपराएँ नई भूमि पर ले गए, नई फ़सलों को अपनाया, नए व्यापारिक रास्ते चुने और अपनी मान्यताओं को स्थानीय संस्कृतियों में मिलाकर आगे बढ़ते रहे। यह सच है कि सभ्यता की भव्यता और संगठित नगरों की चमक खो गई, लेकिन लोग और उनकी विरासत जिंदा रही। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक निरंतरता में हरप्पाई आधारभूत तंतु आज तक दिखाई देते हैं। इस सभ्यता का अंत उसके अस्तित्व के मिट जाने से नहीं बल्कि उसके रूपांतरण से हुआ, और यही इसे इतिहास की उन सभ्यताओं में शामिल करता है जो समाप्त नहीं बल्कि विकसित रूप में जीवित रहती हैं।

लेखक परिचय :

( श्री अजय कुमार केशरी , कवि , लेखक , शोधकर्मी ,इतिहासकार है । सम्प्रति श्री केशरी भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं । )