संस्कृति मंत्रालय प्राचीन पांडुलिपियों के लिए बनाएगा विशेष SOP

ताड़ के पत्तों और भोजपत्रों के संरक्षण हेतु अलग-अलग मानक प्रक्रियाएँ होंगी तैयार

- संस्कृति मंत्रालय ने देश की एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए सामग्री-आधारित विशेष मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) बनाने की घोषणा की है।

- पांडुलिपियों के प्रकार (ताड़ के पत्ते, तांबे की प्लेट) के अनुसार अलग संरक्षण विधि अपनाई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक सामग्री पर समय का प्रभाव भिन्न होता है।

- राष्ट्रीय संग्रह केंद्र दिल्ली में स्थापित होगा, जबकि क्षेत्रीय केंद्र जम्मू-कश्मीर (J&K) और उत्तर प्रदेश (UP) जैसे पांडुलिपि-समृद्ध क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

समग्र समाचार सेवा

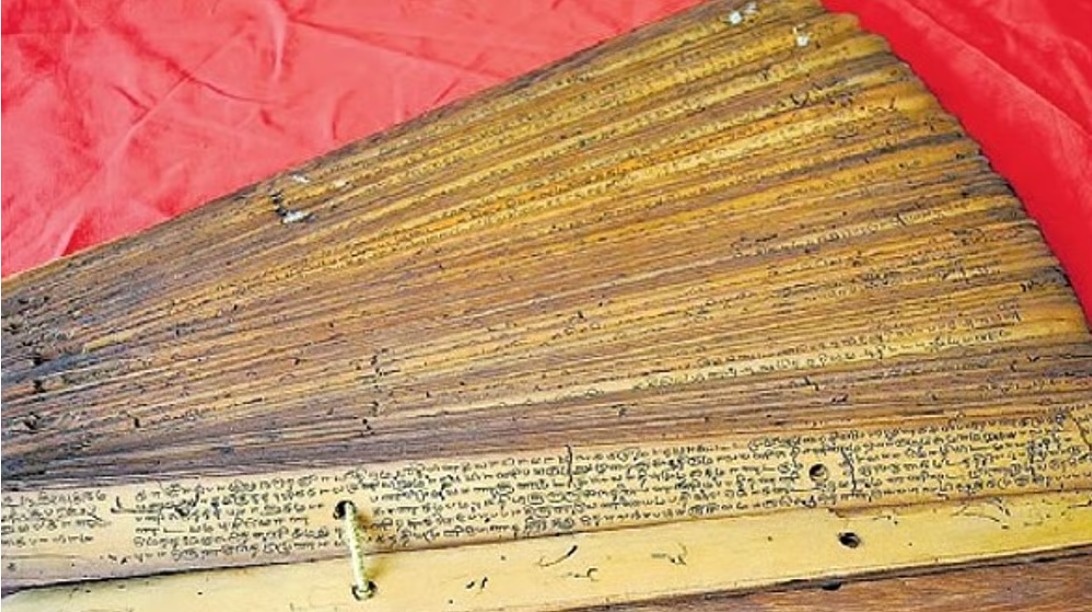

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा, जो राज्यों में बिखरी हुई है और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर लिखी गई है, को बचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों, तांबे की प्लेटों और कपड़ों जैसी विभिन्न सामग्रियों पर दर्ज प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) तैयार करेगा।

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ‘ज्ञान भारतम’ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पांडुलिपियों की संख्या एक करोड़ बताई थी। ये पांडुलिपियाँ संस्कृत, तमिल, फ़ारसी और मलयालम सहित कई भाषाओं में लिखी गई हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य भंडार हैं।

सामग्री की प्रकृति के अनुसार होगा संरक्षण

संस्कृति मंत्रालय के सचिव, विवेक अग्रवाल ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि तांबे की प्लेट या केले के पत्ते पर लिखे ग्रंथों की प्रकृति अलग-अलग होती है, इसलिए प्रत्येक प्रकार के दस्तावेज़ के लिए अलग SOP विकसित की जाएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने अलग SOPs के महत्व को समझाते हुए कहा कि भारतीय पांडुलिपियां विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर लिखी गई हैं—जैसे ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, हस्तनिर्मित कागज़, कपड़ा, तांबे की प्लेट और यहाँ तक कि दीवारें। प्रोफेसर गौड़ ने कहा, “ये सभी माध्यम समय के साथ अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए, प्रभावी संरक्षण के लिए विशिष्ट तरीकों और अलग-अलग SOPs का होना अत्यंत आवश्यक है। यह पहल बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी और यह संरक्षण की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी।” उन्होंने ज़ोर दिया कि संरक्षण के दृष्टिकोण मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं: निवारक (Preventive) और उपचारात्मक (Curative), और दोनों काफी हद तक आधार सामग्री पर निर्भर करते हैं।

‘ज्ञान भारतम’ संस्थान और राष्ट्रीय भंडार केंद्र

मंत्रालय ने ‘ज्ञान भारतम’ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की तर्ज पर एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। ASI देश में 3,697 विरासत स्थलों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी संभालता है।

सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस प्रस्तावित संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पांडुलिपियों का संग्रह अधिक है, जैसे जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा, “हम केवल एक केंद्र से पहुँच स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए, आवश्यकता और किसी विशेष क्षेत्र में हमारे पास मौजूद संख्या के अनुसार ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी ऐसे और केंद्र हो सकते हैं।”

संरक्षण के साथ-साथ डिजिटलीकरण और अनुवाद

मंत्रालय केवल पांडुलिपियों के भौतिक संरक्षण पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संरक्षण के साथ-साथ अनुवाद, डिजिटलीकरण, और गूढ़ पाठों को समझने (Deciphering and Decoding) का काम भी समानांतर रूप से चलेगा। उन्होंने कहा, “संरक्षण और डिजिटलीकरण एक पहलू है, लेकिन भाषा विज्ञान, अनुवाद और गूढ़ पाठों को समझना भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम युवा छात्रों को इन पांडुलिपियों पर पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।”

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय पांडुलिपियों के निजी संरक्षकों (Private Custodians) और संस्थानों से भी आग्रह करेगा कि वे बेहतर रखरखाव के लिए इन अमूल्य धरोहरों को सरकार को सौंप दें। इस व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि भारत की सांस्कृतिक और ज्ञान संबंधी विरासत को न केवल सुरक्षित रखा जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुलभ और बोधगम्य भी बनाया जाए।