पूनम शर्मा

झारखंड और पंजाब – भारत के दो भिन्न कोने, जिनकी भौगोलिक दूरी 1550 किलोमीटर है, लेकिन आज उनके समाज में एक अदृश्य समानांतरता उभर रही है। यह समानता है – अपनी धार्मिक पहचान को अलग खड़ा करने की बेचैनी, और उसके परिणामस्वरूप एकता के मूलधार से अलग हो जाने का खतरा।

झारखंड में आदिवासी समाज के एक वर्ग द्वारा ‘सारना कोड’ की माँग, और 18वीं-19वीं शताब्दी में पंजाब में सिखों के भीतर उत्पन्न ‘स्वतंत्र धर्म’ की पहचान को लेकर जो संघर्ष चला, वे दोनों घटनाएँ इतिहास के दो छोर हैं, लेकिन उनका नतीजा एक ही दिशा में जाता है – आंतरिक विविधता की समाप्ति और सांस्कृतिक क्षरण।

पंजाब का अनुभव: साहित्यिक निर्वात से अब्राहमीकरण तक

इतिहासकार और लेखक पं. पुनीत सहानी ने 18वीं सदी के पंजाब को “साहित्यहीन भूमि” कहा – एक ऐसा कालखंड जहाँ युद्ध, अकाल और विदेशी आक्रमणों ने न केवल सामाजिक ताने-बाने को तोड़ा, बल्कि धार्मिक ग्रंथों और वैचारिक परंपराओं को भी नष्ट कर दिया।

इस साहित्यिक खालीपन का लाभ उठाते हुए, विर सिंह जैसे लेखकों ने सिख पंथ को सनातन धर्म से काट कर एक पृथक अब्राहमिक शैली का ढाँचा देना शुरू किया। उन्होंने रतन सिंह भंगू द्वारा रचित ‘प्राचीन पंथ प्रकाश’ जैसे ग्रंथों से ‘हिंदू’ शब्दों को हटाकर ‘सिख’ शब्द जोड़ दिए।

इसके बाद 1925 के गुरुद्वारा अधिनियम में ‘मैं किसी अन्य धर्म को नहीं मानता’ जैसी घोषणा ने सिखों की पहचान को एक संकीर्ण, कठोर और बाहरी लोगों के लिए बंद धर्म बना दिया। इस औपचारिक पहचान ने उन समूहों को भी बहिष्कृत कर दिया जो सिख परंपरा के भीतर विविधता लाते थे – जैसे निरंकारी, उदासी, नामधारी।

यहाँ से अब्राहमीकरण (Abrahamisation) की प्रक्रिया शुरू हुई – एक ऐसे धर्म का निर्माण, जो अपने मूल बहुलतावादी, सनातन जड़ों को भूलकर, एकरूपता और अलगाव की ओर चला गया।

झारखंड: जहाँ आदिवासी परंपरा से खेल रही है राजनीति

झारखंड के आदिवासी समाज में सदियों से “सारना” परंपरा चली आ रही है – जल, जंगल और ज़मीन की पूजा, पूर्वजों की श्रद्धा, और प्रकृति आधारित जीवन प्रणाली। यह कोई संस्थागत धर्म नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है।

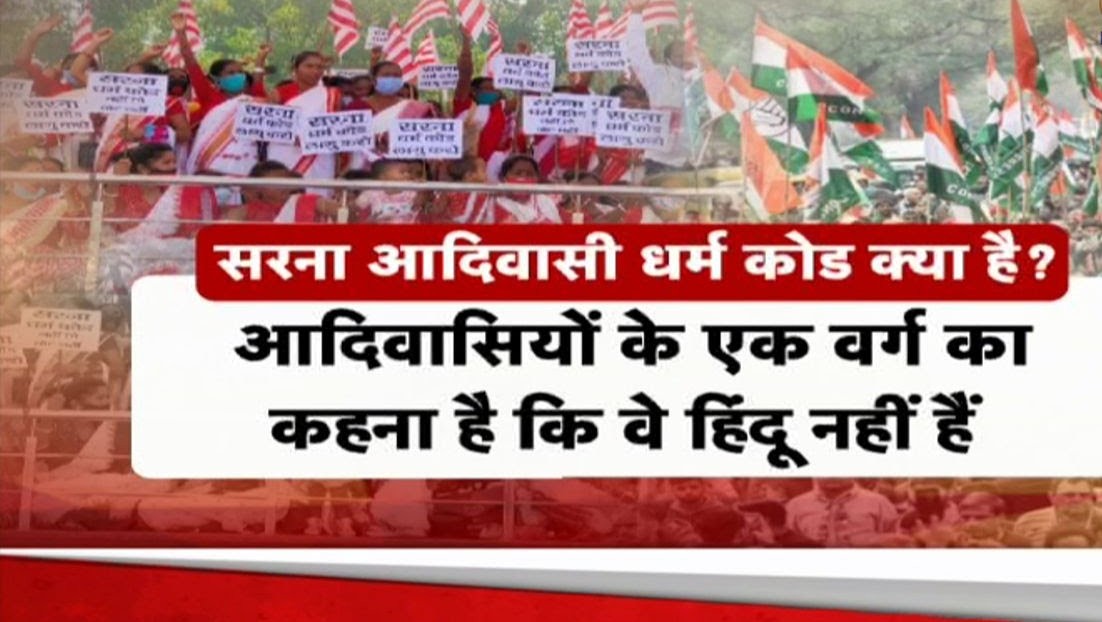

परंतु आज, सारना कोड की माँग को एक राजनैतिक आंदोलन में बदल दिया गया है। मई 2025 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने प्रदेशभर में रैलियाँ निकालीं, जिसमें कहा गया कि यदि सारना कोड को मान्यता नहीं मिली, तो जनगणना नहीं होने दी जाएगी।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसे ‘मौलिक अधिकार’ बताया, और इसे राहुल गांधी की ‘संघर्ष की जीत’ कहा। लेकिन विपक्षी भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने एक कटु सच्चाई सामने रखी – “15.48 प्रतिशत आदिवासी अब ईसाई बन चुके हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, तो सारना को मानने वाले बचेंगे ही नहीं।”

ईसाई मिशनरी और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद

झारखंड के जंगलों में चल रहे भारी आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों वाले ईसाई मिशनरी संगठनों का मकसद स्पष्ट है – आदिवासियों का धर्मांतरण।

सारना अनुयायियों का यह मानना कि ‘अलग धर्म कोड’ मिशनरियों को रोकने में सहायक होगा, एक भ्रम साबित हो सकता है। क्योंकि मिशनरी गतिविधियाँ तब भी चलती हैं जब धार्मिक कोड हो या न हो। उल्टा, जब कोई पंथ स्वयं को एक अल्पसंख्यक धर्म घोषित करता है, तो मिशनरियों के लिए उसमें घुलना और आसान हो जाता है।

राजनीतिक रूप से यह खेल और जटिल हो गया है – झारखंड के चर्च संगठनों ने भी सारना कोड को समर्थन दिया है। जो संगठन कभी सारना संस्कृति के कट्टर विरोधी थे, अब अचानक उसके पैरोकार बन गए हैं। ऐसा समर्थन मुफ्त नहीं होता, और अगर इतिहास से सबक लें, तो इसका मूल्य ‘सारना परंपरा की आत्मा’ हो सकती है।

ब्रिटिश विरासत और जातीय अलगाव की राजनीति

ब्रिटिश राज के दौरान ही “Animism” और “Aboriginal” जैसे शब्दों से आदिवासियों को शेष भारतीय समाज से अलग किया गया। इसका उद्देश्य था – ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाज़ा खोलना और जंगलों पर सीधा नियंत्रण पाना।

आज के ‘सारना कोड’ की माँग उसी विभाजन की पुनरावृत्ति है, जो आदिवासियों को मुख्यधारा से अलग करके, एक “पृथक अल्पसंख्यक” बना देना चाहती है।

समावेशिता बनाम पृथकतावाद: कौन सी राह बेहतर?

पंजाब में जो गलती हुई – एक आध्यात्मिक परंपरा को ‘नकारात्मक परिभाषा’ से बांधकर ‘हिंदू नहीं हूँ’ कहने पर मजबूर करना – वह आज झारखंड के आदिवासी समाज के सामने खड़ी है।

यदि सारना को एक ‘सख्त धार्मिक पहचान’ दी जाती है, तो वह उसकी बहुलता और विविधता को खत्म कर देगा। जैसे पंजाब में गुरुद्वारा एक्ट ने सिख पंथ को केवल ‘गुरु ग्रंथ साहिब, दस गुरुओं और नकारात्मक परिभाषा’ तक सीमित कर दिया, वैसा ही कुछ सारना के साथ हो सकता है।

जब युवाओं को कठोर सीमाओं में बांधा जाता है, तो दो रास्ते खुलते हैं – या तो वे कट्टरता की ओर झुकते हैं (जैसे खालिस्तान आंदोलन), या फिर अर्थविहीनता से पीड़ित होकर नशे और बाहरी प्रेरणाओं की ओर चले जाते हैं।

झारखंड में यदि सारना को एक सख्त पहचान दी गई, तो वहाँ भी ये दोनों संभावनाएँ प्रबल हो जाएँगी।

वास्तव में, सनातन धर्म की समावेशी शक्ति ही वह शक्ति है, जो सारना जैसी परंपराओं को न केवल संरक्षण देती है, बल्कि उन्हें आधुनिकता के साथ जोड़कर जीवित भी रखती है।

आरएसएस स्वयं कई बार कह चुका है कि आदिवासी हिंदू ही हैं। भाजपा ने भी खुले तौर पर विरोध नहीं किया, बल्कि ज़िम्मेदारी से संस्थागत उपायों की माँग की है।

इसका अर्थ है कि सारना परंपरा को संरक्षित करने के लिए संस्थागत रूप से प्रयास करें – जैसे शिक्षा, लोकसंस्कृति संरक्षण, कृषि आधारित उत्सव, आदिवासी ग्रंथों का दस्तावेजीकरण।

लेकिन ‘धर्म कोड’ की आड़ में एक नया अब्राहमिक मॉडल गढ़ना, अंततः उसी दलदल में धकेलेगा, जहाँ से पंजाब के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं – कटी हुई जड़ें, खोई हुई पहचान और दिशाहीन युवा।

संस्कृति की रक्षा अलगाव से नहीं, समावेश से होती है

इतिहास गवाह है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में नहीं, विविधताओं को आत्मसात करने की क्षमता में है। सिख, बौद्ध, जैन, आदिवासी – ये सब सनातन की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, न कि उसके विरोधी।

अगर सारना कोड किसी भी प्रकार से उसकी समावेशी परंपरा को छोड़कर एक सख्त ‘नया धर्म’ बना देता है, तो वह आदिवासी समाज को ‘सांस्कृतिक निर्वात’ की ओर धकेलेगा – वही निर्वात जिसमें से होकर पंजाब ने अब्राहमीकरण और खालिस्तानी उग्रवाद तक का सफर तय किया।

सारना के सामने यह एक ऐतिहासिक क्षण है – या तो वे सनातन की गोद में अपने विविध रूपों के साथ जीवित रहेंगे, या एक कठोर पहचान में सिमटकर खो जाएँगे।

इसलिए प्रश्न ‘सारना कोड’ का नहीं है, प्रश्न है – क्या हम अपनी विविधताओं को मिटाकर पहचान बनाएँगे, या अपनी विविधताओं को समेटकर पहचान को मजबूत करेंगे?