2 अगस्त, 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसने ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था के लिए संघीय और प्रांतीय स्तर पर संवैधानिक ढांचा तैयार किया। उस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर-जनरल थे। 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया (जिसमें 389 सीटें थीं, जो भारत के विभाजन के बाद 299 रह गईं)। 9 दिसंबर 1946 सोमवार को संविधान सभा की पहली बैठक संविधान भवन (अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष) में हुई, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

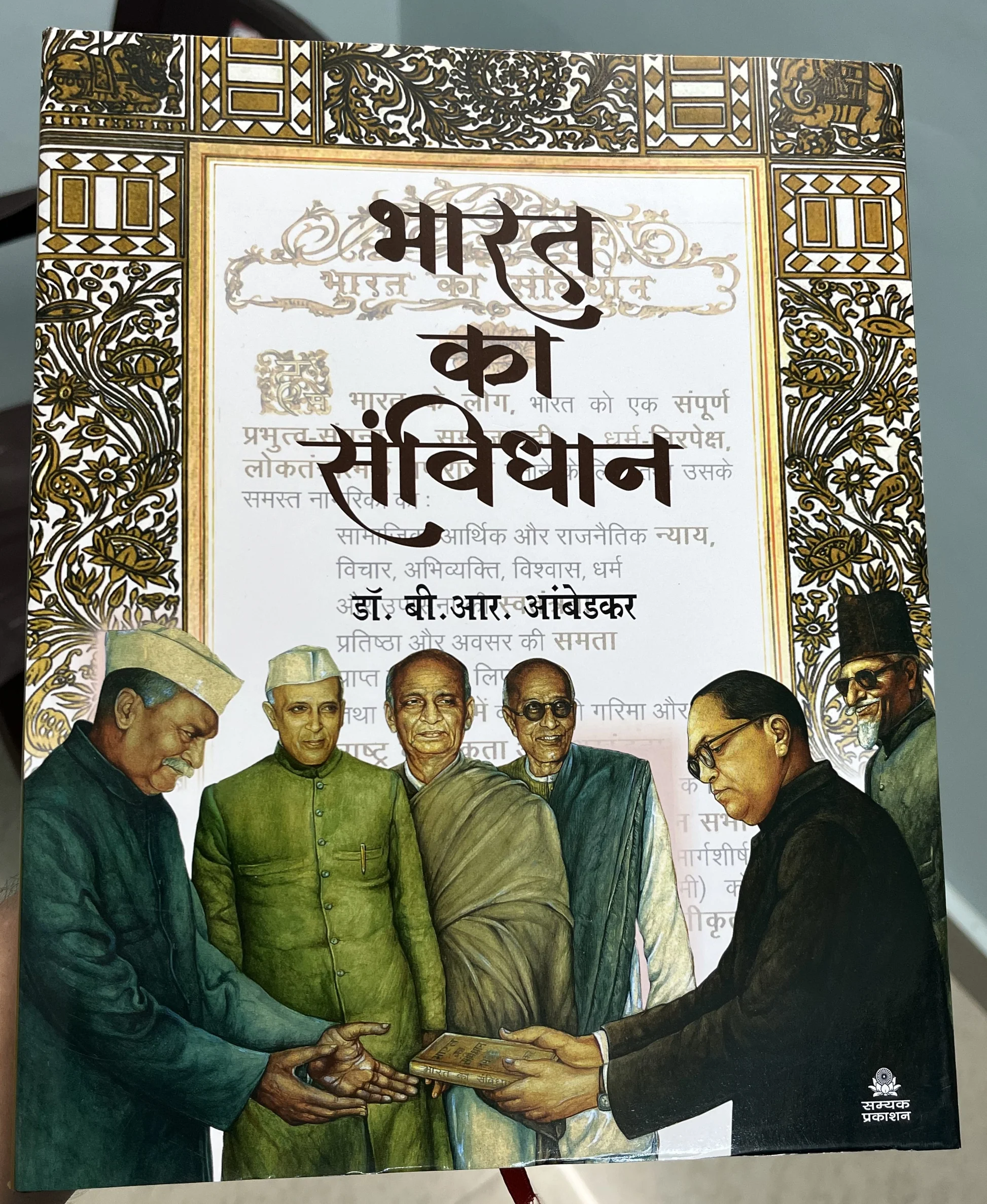

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर को 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें छह अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाने जाने वाले डॉ. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। संविधान सभा ने 165 दिनों की बैठकों के साथ ग्यारह सत्र आयोजित किए और लगभग तीन वर्षों में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान (मूल अंग्रेजी संस्करण) के सुलेखक थे – मूल संविधान को उन्होंने कलात्मक इटैलिक शैली में हस्तलेख से लिखा था। संविधान को 22 चित्रों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सुशोभित किया गया था — जिनमें रामायण, भगवद् गीता, हड़प्पा सभ्यता की बैल की मुहर, गुरुकुल, प्रबुद्ध गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर, नालंदा विश्वविद्यालय और नटराज की ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा आदि जैसे प्रतीक शामिल थे।

भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया। संसद के सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए, और यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ (गणतंत्र दिवस)। 26 नवंबर, 1949 को अपनाई गई भारत के संविधान की प्रस्तावना (जो संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को समझाता है) इस प्रकार है (मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था) –

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण

प्रभुत्व-संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को;

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्रदान करने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में,

आज तारीख २६, नवंबर, १९४९ ईस्वी

(तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छ: विक्रम) को

एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि-

नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

ध्यान रहे कि हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” जैसे शब्द नहीं थे। ये शब्द बाद में आंतरिक आपातकाल के तामसी दौर में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून, 1975 को लागू किए गए आपातकाल के दौरान जोड़े गए।

20 जून, 2025 को, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आपातकाल-युग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए इसे “न्यायिक इतिहास में सबसे काला अध्याय” करार दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, “नौ उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलटने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तानाशाही और अधिनायकवाद को वैधता प्रदान करता है।” राज्यसभा के इंटर्नों के एक समूह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “राष्ट्रपति किसी व्यक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य नहीं कर सकता। संविधान इस विषय में स्पष्ट है।” 28 जून, 2025 को, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सहमति जताई कि “संविधान की प्रस्तावना वह ‘बीज’ है, जिस पर संविधान विकसित होता है,” और उन्होंने लोगों को यह भी स्मरण कराया कि –

“संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी इसे 1976 में आपातकाल के दौरान बदला गया”

उपराष्ट्रपति ने कहा, “वर्तमान सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का सही निर्णय लिया है।”

आपातकाल का काला इतिहास

25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक का आपातकाल का दौर, स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अंधकारमय समय है। 1971 में पांचवीं लोकसभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुए और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। 1970 के दशक की शुरुआत में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार के फलस्वरूप उपजे असंतोष, और छात्रों के नेतृत्व में आंदोलनों के कारण काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। 12 जून, 1975 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में फैसला सुनाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। अदालत ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1911 के तहत दोषी पाया और उन्हें छह साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को सशर्त स्थगन दिया, हालांकि राजनीतिक संकट गहरे हुए, और उनके इस्तीफे की माँग बढ़ गई। 25 जून, 1975 को, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की। यह भारत के इतिहास में तीसरा आपातकाल था – शांतिकाल में घोषित किया गया ये प्रथम था। इससे पहले युद्ध के दौरान चीन (1962) और पाकिस्तान (1971) के साथ आपातकाल घोषित किए गए थे।

27 जून, 1975 को, अनुच्छेद 358 और 359 लागू किए गए, जिससे बोलने, अभिव्यक्ति, सभा, और आवाजाही की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, और राज्य को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति दी गई, जिसमें कानून के समक्ष समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और निरोध के खिलाफ संरक्षण शामिल थे। कई विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA) के तहत गिरफ्तार किया गया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के निवारक निरोध में रखा गया। समाचार पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू की गई, और संपादकों को कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच से छह वर्ष तक बढ़ा दिया गया। आपातकाल का सबसे विवादास्पद पहलू जबरन नसबंदी था, जो मानवता के खिलाफ एक क्रूर कृत्य बन गया, जिसमे करोड़ों हिन्दुओं के साथ अत्याचार किया गया।

21 मई, 1976 (आपातकाल) को, तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एच. आर. गोखले ने लोकसभा में संविधान के 42वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल किया गया। इस संशोधन पर लगातार तीन दिनों तक चर्चा हुई—94 सांसदों ने इसमें भाग लिया, जिनमें अधिकांश (71 सांसद) कांग्रेस से थे! प्रस्तावना में इस तरह के कठोर परिवर्तन की बार-बार आलोचना होती रही है, और इसे राजनीति से प्रेरित कदम भी बताया जाता रहा है।

मूल संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द क्यों नहीं थे?

भारत के जिम्मेदार नागरिकों को यह समझना चाहिए कि 1949 में संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को क्यों शामिल नहीं किया था? डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जो देश की भावी पीढ़ियों पर कोई विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोपे। जब ‘समाजवाद’ शब्द को शामिल करने का सुझाव आया, तो उन्होंने उत्तर दिया:

“राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कैसे संगठित किया जाना चाहिए, यह वे मामले हैं जो जनता को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करने चाहिए। इसे संविधान में निर्धारित करना लोकतंत्र को पूर्णतः नष्ट करना होगा।” डॉ. अंबेडकर ने तर्क दिया कि यदि प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया, तो यह भावी पीढ़ियों की अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता को सीमित करेगा। अपने दूसरे तर्क में उन्होंने कहा कि ” संविधान में पहले से ही समाजवादी सिद्धांतों को शामिल करने वाले प्रावधान हैं, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्पष्ट हैं।” उन्होंने प्रारूप के अनुच्छेद 31 की ओर इशारा किया और जोर दिया कि इसमें धन के संकेंद्रण को रोकने जैसे उपाय और समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो समाजवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं।” डॉ. अंबेडकर के ये शब्द “आर्थिक लचीलापन” के महत्व को भी दर्शाते हैं।

“धर्मनिरपेक्ष” शब्द 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, क्योंकि डॉ. अंबेडकर धर्म को राजनीति से बाहर रखने के प्रबल समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. अंबेडकर दोनों ने तर्क दिया कि “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अंबेडकर ने तर्क दिया कि संविधान में पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत एक ऐसा राज्य होगा जो किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता, और धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के किसी विशेष धर्म के साथ गुटनिरपेक्षता से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद (अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19) पहले से ही प्रारूप में मौजूद थे। उनका मानना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में निर्णय लोगों की इच्छा का प्रतिबिम्ब होना चाहिए, न कि किसी शासक-सरकार की वैचारिक प्राथमिकता !

“समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को संविधान से हटाने की पुकार

“”हमें आत्मचिंतन करना होगा,” – उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जब डॉ. अंबेडकर ने संविधान तैयार किया था, तो उन्होंने और अन्य सदस्य गणों ने बहस सत्रों के दौरान समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन देखा है। ये शब्द जबरन आपातकाल के समय संविधान में जोड़े गए थे और वर्तमान समय में इन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता “पश्चिम से आयातित” अवधारणा है और यह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत की मूल भावना सभी धर्मों की समानता है। धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं !

तो क्या हम संविधान की उस बदली हुई प्रस्तावना, जिसे आपातकाल के दौरान जबरन बदला गया था, को स्वीकार करके संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इसलिए, यह सही समय है कि हम संविधान की प्रस्तावना से “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को हटाएं – यह भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर, जो एक विद्वान, वकील, शिक्षाविद, सामाजिक सुधारक थे और जिन्होंने संविधान सभा की कई दौर की बहसों के आधार पर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।